Novel Pulang kami baca sebagai salah satu buku bulanan di Klub Buku Petra di Ruteng. Saya suka cara Leila S. Chudori bercerita. Reportase yang baik.

Catatan ini tidak akan menyentuh wilayah teori. Saya menghindar dari upaya menyelami teknik menulis Leila S. di novel Pulang; siapalah saya dibanding juri-juri Khatulistiwa Literary Award yang telah menetapkan novel ini sebagai yang terbaik yang terbit di tahun 2013.

Kemenangan Pulang pada agenda tahunan tersebut adalah pembuktian bahwa novel ini telah melewati tahapan-tahapan dasar dalam teknik penulisan dengan sangat baik. Pengalaman yang lama sebagai wartawan pada majalah dengan bahasa yang baik sekelas Tempo, membuat Leila berhasil mempertontonkan dunia cerita dalam gaya tutur yang menenangkan. Bahasa seperti mendapatkan jodohnya pada novel ini. Karenanya, tulisan ini semata-mata ingin bercerita tentang pengalaman membaca novel Pulang dan apa saya rasakan setelahnya.

Baca juga: Rana Cinta Indonesia, Sebuah Cerita tentang Bangsa

Membaca novel Pulang adalah sesuatu yang hebat, mengagumkan, dan menggetarkan. Tidak banyak buku yang memberi sensasi yang sama pada pengalaman membaca saya selama ini. Saya harus menyebut–dengan tidak menyejajarkan kualitas mereka–novel Burung-burung Manyar karya Mangunwijaya, A Farewell To Arms-nya Ernest Hemingway, dan Bumi Manusia, sebuah karya besar penulis besar Indonesia Pramoedya Ananta Toer. Burung-burung Manyar, misalnya, membuat saya berhasil menebak dan perlahan mengerti tentang mengapa usaha tambang asing menguasai Indonesia sampai saat ini. Ada kekeliruan sejarah yang diceritakan tanpa pretensi oleh Romo Mangun ini yang membuat saya merasa dia ada di atas semua buku yang pernah saya baca; termasuk pertanyaannya: Kapan Merdeka ini Selesai? Aktual.

Pulang dan Bumi Manusia, seperti ingin bercerita tentang hal lain yang pernah terjadi pada dunia sejarah. Mereka hadir dengan kisah manusia yang ikut membentuk sejarah, tetapi tidak muncul dalam Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Misalnya, siapakah Nyai Ontosoroh dalam kurikulum pendidikan kita? Tidak ada yang mengenalnya.

Bahwa dia adalah tokoh ciptaan yang tidak layak dikenang sebagai fakta sejarah, tentu saja iya. Tetapi bukankah ada banyak tokoh di masa itu yang memang hidupnya demikian? Di mana mereka dalam bagian sejarah kita. Sempatkah kita mengenang mereka? Atau pertanyaan lain yang mungkin paling ekstrim adalah: “Apakah Indonesia ini akan ada tanpa mereka?”

Dengan basis riset yang kuat, Leila mau menunjukkan bahwa ada bagian dari sejarah bangsa ini yang tak sempat dipelajari di bangku sekolah. Ketika sebagian dari kita hanya mampu mengingat surat sakti bernama Supersemar, Leila mengingatkan kita tentang mereka yang tidak banyak tahu tetapi dibungkam dan tidak boleh bicara apa-apa–bahkan tentang pengetahuan mereka yang kecil itu–yang andai mereka ceritakan pun tidak akan mengubah apa-apa.

Demikianlah para pemenang menulis sejarahnya sendiri, mengabaikan orang-orang yang kalah dan mereka yang tidak tahu apa-apa. Leila memilih untuk melawan itu dengan cerita baru, pengingat, ajakan untuk kembali.

Ingatan itu pendek, dan kita lebih suka memakainya untuk mengingat hal-hal yang penting saja, atau lebih parah adalah mengingat hal-hal yang dianggap penting oleh orang lain, seperti mengingat hari ulang tahun pacar dan lupa mengucapkan selamat hari Ibu di setiap tanggal 22 Desember, atau mengingat hal-hal yang dianggap penting oleh penguasa misalnya.

Tentang novel Pulang, siapakah Dimas Suryo untuk Suharto di era Orde Baru? Tak ada. Dan karenanya juga tidak perlu dilakukan apa pun di masa itu tentang nasib mereka. Tidak ada orang yang mau melakukan apa pun untuk sesuatu yang tidak ada, seperti eksil. Dimas, dkk. tidak hilang, tetapi tidak ada. Yang hilang pasti akan dicari. Yang tidak ada? Ya sudah… Berarti memang tidak ada. Orang-orang seperti Dimas tidak pernah ada, demikianlah bangsa ini sepakat; Leila melawan itu dalam cerita. Risetnya baik.

Karena itulah…

Novel Pulang itu seksi. Tidak hanya satu peristiwa besar bangsa ini yang ditelusurinya, tetapi dua. Yang membuatnya semakin seksi adalah karena saksi dua peristiwa itu bertalian darah. Leila sebagai wartawan tentu saja punya peluang untuk memilih menulis dua novel dari dua peristiwa itu. Satu novel tentang PKI yang naas di tahun 1965, dan satu lagi tentang selesainya rezim orde baru di 1998. Dia pasti bisa menulis hebat jika memutuskan untuk melakukan itu.

Namun dia tidak menjalankan pilihan itu karena mungkin tidak akan seseksi novel Pulang. Bukankah seksi, ketika dua orang bertalian darah berbentur pada dua peristiwa besar bangsa ini di zamannya masing-masing dengan cara yang masuk akal?

Baca juga: Hamka, Cinta Kami Sering Kandas

Melalui karyanya ini, Leila S. Chudori mengajak kita semua untuk pulang, mengenang hal-hal penting yang seharusnya ada di setiap upacara bendera: Marilah kita mengheningkan cipta kepada para pahlawan yang telah gugur dan mereka-mereka yang dilupakan dan tidak dicatat dengan cukup baik dalam sejarah bangsa ini. Leila mengajak kita kembali. Mungkin semacam upaya pelurusan sejarah, atau membangun sejarah tandingan, atau apa pun terminologinya. Leila sedang menawarkan ingatan baru; Dimas itu pernah ada tetapi hilang. Bukan tidak ada.

Kalau demikian, sudah semestinyalah mereka dicari, seperti seorang gembala yang pasti mencari satu dombanya yang hilang di antara seratus. Apa pentingnya? Satu hilang yang lain hanya berjumlah 99. Bukan 100. Tidak sama. Ke mana mencari? Pasti ada jalan, seperti judul buku SBY yang baru diluncurkan itu: SELALU ADA PILIHAN. Novel ini mengajak kita untuk pulang dan memilih membersihkan jalan-jalan itu.

Tetapi sayang, di saat yang sama novel ini membuat kita pulang pada sinetron-sinetron kita. Betapa Leila memilih untuk melanggengkan kisah tentang cara sepasang kekasih bertemu pertama kali seperti di sinetron-sinetron: di perpustakaan atau di dekatnya, dua tokoh kita bertabrakan, buku-buku berhamburan, mereka memungut bersamaan, saling menatap, taraaaa… ini novel hebat atau AADC versi Sinetron? Ataukah Leila mau bilang, cintailah buku, akrablah dengan perpustakaan, engkau akan bertemu pacarmu di sana? (Cfr: halaman 150).

Saya agak kecewa dengan itu, dengan kenyataan bahwa Leila tidak bertemu cara lain mempertemukan tokoh-tokohnya, juga agak kecewa karena kisah seks antara Lintang dan Alam yang terlampau umum. Keluar dari situasi sulit lalu berhubungan badan untuk selanjutnya bertemu dengan situasi sulit yang lain. Kisah semacam ini kerap saya lihat dalam film-film laga Jean-Claude Van Damme.

Fakta ini tidak penting tetapi menganggu kenikmatan membaca cerita. Leila seharusnya bisa lebih dari itu, terutama misalkan hubungan badan dimaksudkan sebagai simbol ‘pulang’ atau ‘penyatuan ideologi’. Seharusnya (ya, seharusnya) ada bagian yang melukiskan itu dengan baik sehingga pesannya benar sampai.

Novel ini juga membuat kita pulang pada stigma tentang anak-anak pejabat yang tidak punya kepedulian apapun selain tentang kesenangan mereka dan uang orangtuanya, hahwa mereka hanyalah sekumpulan makhluk menjengkelkan. Stereotype. Misalkan pacarnya si Rama, diceritakan biasa-biasa saja, atau bagian tentang siapa dia dihilangkan saja, novel itu berjalan dengan baik dan semestinya.

Tetapi Leila memilih bersikap. Sikapnya adalah tidak suka, dan mengajak pembaca untuk setuju pada sisi yang dia tidak sukai itu (Cfr: Nasib tokoh anak pejabat itu yang berakhir lara karena kehilangan pacarnya dan ditinggalkan oleh Leila, dunia hitam putih). Saya merasa Leila berlaku tidak adil di bagian itu (atau terlalu adil?). Yang pasti, Leila mengadili tokoh ciptaannya sendiri.

Tetapi, novel Pulang adalah sebuah karya yang hanya bisa saya bandingkan dengan buku-buku yang ditulis puluhan tahun silam. Kalau Pram dan Romo Mangun menulis peristiwa yang di dalamnya mereka pernah hidup dan menjadi pelaku, Leila menulis tentang hal yang dia rasakan bahkan tanpa dialaminya sungguh (kecuali peristiwa 1998 yang sayangnya malah seperti tidak digarap dengan sungguh sehingga hasilnya tidak sebaik ketika dia menyajikan tentang masa PKI).

Betapa dia meresapi setiap bacaan yang dia kunyah dan mencintai secara bertanggung jawab profesinya sebagai wartawan. Reportase human interest dia lakukan dengan baik, sebaik Hemingway dalam Pertempuran Penghabisan. Mungkin karena mereka sama-sama jurnalis. Novel Pulang seharusnya mendapatkan lima bintang. Lima bintang untuk Leila yang berjuang melawan lupa, karena hanya orang-orang baik yang melakukan itu. Tetapi atas kekecewaan kecil yang saya dapatkan pada beberapa bagian tadi, bintang Leila saya kurangi sedikit. Dia dapat empat plus.

Di akhir ulasan ini, izinkan saya dengan malu-malu mengakui, bahwa novel ini telah membuat saya merasa dunia pewayangan adalah sesuatu yang mempesona. Mengingat kisah pewayangan ditulis beribu tahun silam, mestilah penulisnya sangat visioner sehingga setiap karakter di dalamnya tetap kita temukan dalam hidup kita sekarang.

Kisah wayang memang sangat manusia, dan betapa saya adalah salah seorang tokohnya yang bernama Ekalaya. Saya bahagia mengenal Ekalaya melalui Leila. Dan terutama saya berbahagia, karena Dimas pulang ke Karet tempat bau tanahnya tak berbanding.

Akhirnya, saya mohon maaf untuk hal-hal yang tidak terduga yang saya sampaikan di sini, termasuk hal-hal yang jauh di bawah ekspektasi teman-teman Petra Book Club/Klub Buku Petra tentang bagaimana seharusnya sebuah ulasan.

—

5 Februari 2014

Salam dari Ruteng

Armin Bell

—

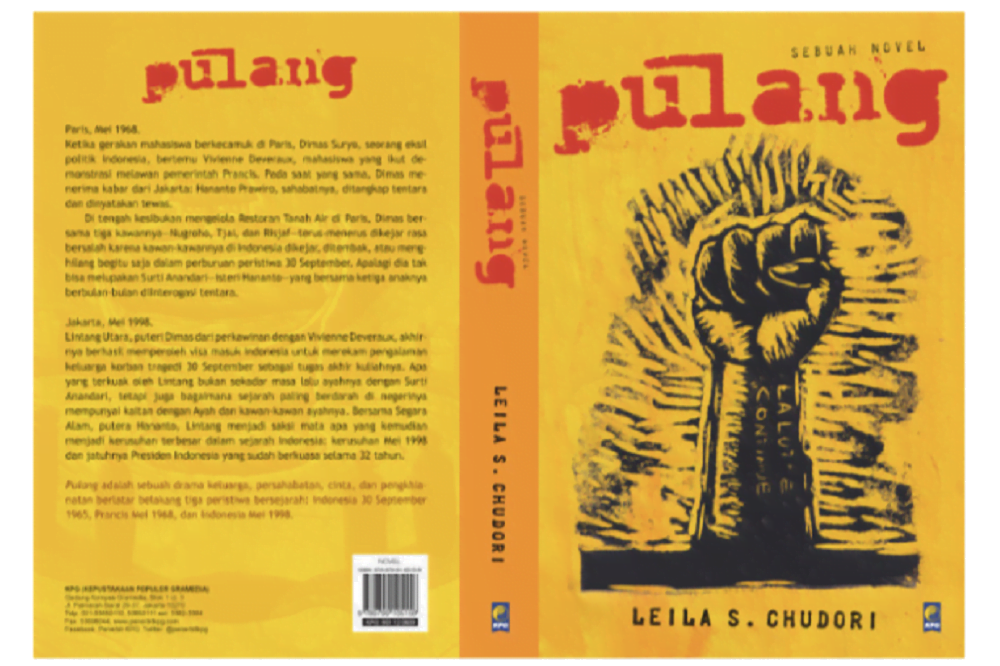

Gambar dari GenPI.co.

Setuju novel ini keren 😀

Katanya Amba lebih keren? Saya belum baca soalnya. Bulan depan bahas itu di Petra Book Club 🙂

Sa belum baca kaka tapi menurut org2 yg sudah baca bagusan pulang haha