Pa Galus Ganggus pernah meraih penghargaan Guru Teladan Republik Indonesia. Kini dia telah pensiun. Dengan gembira. Kami bertemu di Pesta Emas SDK St. Theresia Ruteng V, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Saya mengenalnya pertama-tama sebagai pemain saxophone. Harap dimaklumi, karena saya bukan anak kota. Anak-anak Ruteng, terutama yang pernah sekolah di SDK Ruteng V tentu saja mengenalnya sebagai guru. Guru yang cerdas. “Pintar betul dia, Kae,” kata seorang alumni Ruteng V yang saya temui di sela kemeriahan peringatan 50 Tahun SDK Ruteng V.

Bahwa pintu masuk perkenalan saya adalah melalui saxophone, adakah yang bisa melarang? Tidak ada. Saya SD di kampung dan mengenal guru-guru SD di kota bukan sebuah kewajiban. Bukankah begitu? Lagipula, ketika saya mengenalnya pertama kali beberapa tahun silam, Pa Galus tidak mengajar lagi. Dia pindah kerja. Dari guru ke ‘pegawai kantor’. Jalan hidup, bukankah kadang begitu?

Sekarang beliau telah pensiun. Tetapi tetap sehat dan bersemangat. Pertemuan kami hari ini terjadi di SDK Ruteng V. SDK St. Theresia Ruteng V, tepatnya. Pada perayaan emas. Ya. Sekolah itu sudah berusia 50 tahun dan hari ini, Sabtu, 12 Oktober 2019 adalah puncak perayaannya. Ada misa, ada pentas seni, ada Pa Galus Ganggus, ada Alvand Ndagu dan Kaka Ited. Dua nama terakhir adalah teman seangkatan saya di SMA. Mereka alumni SDK Ruteng V sehingga kehadiran dua anakota itu di sana adalah sesuatu yang masuk akal.

Saya, meskipun bukan anak kota dan tidak pernah sekolah di Ruteng V, tetap saja harus hadir di sana untuk paling tidak dua alasan. Pertama, istri saya adalah alumni di sekolah itu. Kedua, Rana, anak pertama kami, sekarang sekolah di sana. Demikianlah, sehingga akhirnya saya bertemu Pa Galus. “Dia pernah jadi Guru Teladan, Kae,” kata Erlan Dugis, seorang alumni yang lain tentang Pa Galus.

Bahwa akhirnya saya memutuskan menulis tentang Pa Galus, sama sekali tidak berhubungan dengan fakta bahwa Uchy, salah seorang anaknya adalah anggota jauh Komunitas Saeh Go Lino. Tidak. Itu hal lain.

Hal utama adalah karena beberapa alumni yang duduk melingkar dengan saya terus menerus menceritakan Pa Galus sebagai guru yang hebat. Tentu saja semua guru telah dengan sendirinya hebat di mata para murid, tetapi jika ada seorang yang namanya sering disebut, maka mestilah ada sesuatu.

“Sehebat apa?”

“Kami mengenal pikiran Sukarno (yang lain) dari cerita-ceritanya di kelas.”

Hmmmm… Berarti dia unik, pikir saya dalam hati, karena kami sekolah di era Orde Baru dan di era itu yang lebih sering diceritakan adalah hal-hal tentang Suharto, senyumnya, gelarnya sebagai Bapak Pembangunan, Ibu Tien, dan hal-hal lain di sekitar Cendana. Nama Sukarno hanya akan dikenal pada zaman itu sebagai Presiden Pertama RI dan Bapak Proklamator.

Baca juga: Kalau Mau Jadi Guru, Kamu Harus Lucu

“Bapa dulu di kelas cerita tentang Sukarno di kelas?” Saya akhirnya tanyakan itu kepada Pa Galus. Setengah berteriak, karena Alvan dan Ited juga sedang teriak-teriak menceritakan tentang sepatu Bruce Lee yang selalu mereka pakai di pelajaran Orkes supaya bisa ‘potong tidur’ lawan saat main sepak bola. Aneh. Mereka dua cerita tentang bola kaki padahal ketika SMA mereka lebih dikenal sebagai pemain bola kasti. But, people change, iya to? Lupakan dua figuran itu sejenak dan kita kembali ke Pa Galus Ganggus.

“Bapa dulu di kelas cerita tentang Sukarno?” Tanya saya. “Ya. Sukarno, CIA, Amerika, apa saja. Saya selalu senang menceritakan hal-hal tambahan di luar buku-buku pelajaran. Semua hal. Yang saya tahu dari buku-buku yang saya baca, (yang pantas untuk anak SD) pasti saya ceritakan di kelas,” jawabnya.

Bahagia sekali Alvan dan Ited, pikir saya. Tetapi pikiran itu tidak bertahan lama karena dua orang itu tampaknya lebih tertarik pada Bruce Lee dan Mahabaratha dan Kior dan Pepen yang senang bekelai di kelas. Begitulah.

Namun, saya sungguh memikirkan itu sekarang. Seorang guru membaca. Membaca banyak. Lalu menceritakan bacaannya kepada murid-muridnya. Membuatnya dikenang sebagai gudang cerita. Itu satu hal. Hal lain adalah bahwa cerita-ceritanya di kelas membuat beberapa orang di antara murid-muridnya mencari bacaan lain. Tentang yang diceritakan oleh gurunya. Kemudian menjadikan membaca sebagai ‘kegiatan yang menyenangkan’. Dan semakin banyak orang menyukai buku. Aduh… Indah aeh.

Baca juga: Penetrasi Digital pada Generasi Milenial dan Urgensi Pendidikan Kritis

“Apa yang membuat seorang guru merasa senang telah menjalani profesi itu?” Saya menanyakan hal itu kepada sangat banyak guru di berbagai kesempatan. Dan, sebagian besar jawaban mereka adalah: melihat murid-murid kami berhasil jadi orang. Setelah menjawab demikian, deretan nama ‘murid-murid yang berhasil’ tadi akan disebut, lengkap dengan profesi mereka; si ini sudah jadi dokter, si itu sekarang di kejaksaan, kepala dinas itu dulu murid saya, bupati ini sekolahnya dulu di sini, pemilik toko besar di sana itu saya punya anak wali, kemarin saya punya murid muncul di tivi dan ikut debat. Hal-hal seperti itu.

“Apa yang membuat seorang guru merasa senang telah menjalani profesi itu?” Saya menanyakan hal itu kepada Pa Galus. “Ketika mereka tumbuh menjadi dirinya sendiri dan bahagia,” jawabnya. Lalu dia cerita tentang betapa nikmatnya menjadi orang yang merdeka. Yang menjalani pilihan hidupnya dengan sadar. Yang menikmati jalan hidupnya dengan sungguh. Sesuatu yang saya pikir didapatnya dari bacaan-bacaan. Barangkali tentang Sukarno, tentang Tan Malaka, tentang tokoh-tokoh yang ‘merdeka itu’.

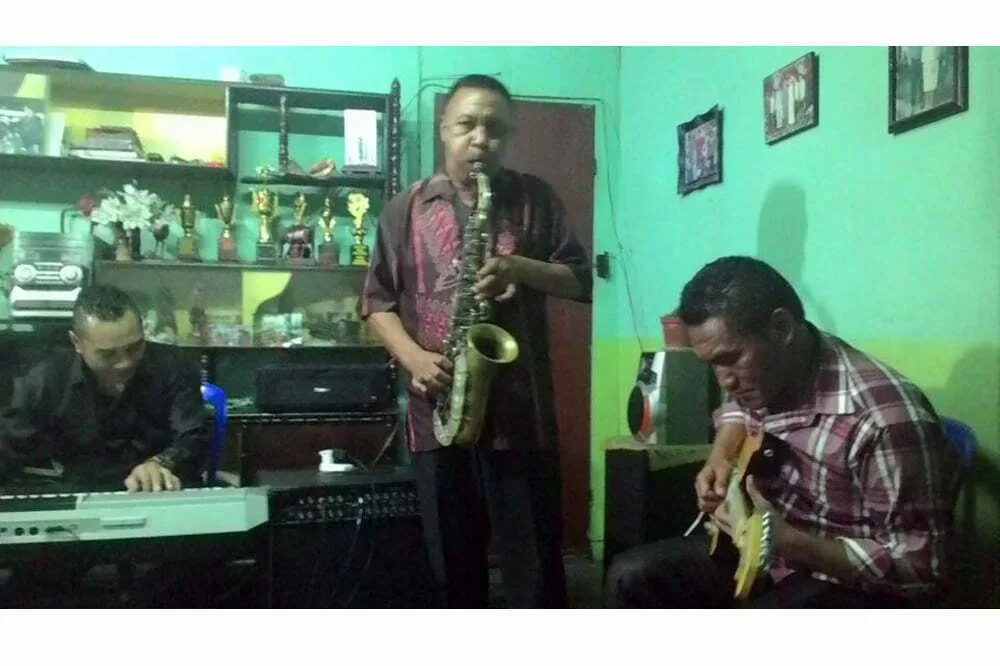

Pa Galus sudah pensiun. Dari guru dan dari pegawai kantor. Pekerjaan terakhirnya adalah memimpin sebuah dinas di Kabupaten Manggarai Timur. Tetapi tidak pensiun dari saxophone. Sesekali, dia berkolaborasi di panggung, bersama beberapa muridnya yang sudah jadi musisi. Bukan Alvand dan Ited. Dua orang itu tidak tahu main musik meski kadang kalau sudah duduk melingkar memiliki kecenderungan cari gitar; mereka bukan musisi. Mereka orang-orang merdeka. Tentu saja karena Pa Galus juga. Yang saya sebut sebagai musisi (dan pernah berkolaborasi dengan Pa Galus itu) adalah Ramlan, Eman, dan Ivan Nestorman.

“Apa yang kau pikirkan tentang Pa Galus, Ma?” Tanya saya pada Celestin, istri saya yang dulu adalah murid Ruteng V. “Rasanya, dia tidak pernah membiarkan otaknya beristirahat. Kecuali kalau sedang tidur,” jawabnya. Istri saya pernah bercerita bagaimana Pa Galus tiba-tiba “bicara sendiri” ketika sedang mengajar.

Tentu saja, bagi alumni SDK St. Theresia Ruteng V, Pa Galus bukan satu-satunya guru yang dikenang dalam percakapan-percakapan. Semua guru mereka ceritakan. Semua kenangan mereka bagi-bagi. Tentang guru-guru yang paling sering mencubit, tentang guru-guru yang paling disiplin, tentang guru-guru yang berhasil mereka kelabui, tentang guru-guru yang selalu mereka hindari tatapannya, tentang guru-guru yang mereka rindukan kehadirannya, dan semua hal tentang guru.

Bahwa pada saat ini saya menulis tentang Pa Galus Ganggus, barangkali karena saya kaget saja. Jawabannya tidak biasa sama sekali. “Apa yang membuat seorang guru merasa senang telah menjalani profesi itu?” “Ketika mereka tumbuh menjadi dirinya sendiri dan bahagia.”

Baca juga: Dua Tawaran Menyiapkan Generasi Antikorupsi

Saya tiba-tiba ingat Paulo Freire. Seorang Brasil. Yang pikirannya dikena(ng)l sampai saat ini: pendidikan yang membebaskan. Pa Galus mestilah pernah membaca bukunya; Educação como prática da liberdade (Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan). Apakah semua guru pernah membaca buku itu juga? Atau pikiran-pikiran lain tentang kemerdekaan manusia? Harusnya begitu. Agar yang mereka kenang sebagai sumber kebahagiaan tidak lagi semata ‘murid-murid yang sudah jadi orang’ tetapi semua murid yang berhasil bahagia.

Saya kira, Pa Galus Ganggus bahagia sekali hari ini. Melihat murid-muridnya semua bahagia di Pesta Emas SDK Ruteng V. Alvand, Ited, Mozakk, Sintus, dan semua yang lain. Mereka bahagia ketika duduk melingkar. Eh? Pokoknya begitu. Seharusnya begitu. Bukan duduk melingkar. Tetapi setiap murid semestinya dididik agar mencintai pilihan-pilihan mereka; tidak memberatkan pikiran anak didik dengan ‘ini profesi elit dan yang itu tidak elit’.

Selamat Pesta Emas, SDK St. Theresia Ruteng V. Jaya selalu!

–

Salam dari Kedutul, Ruteng

Armin Bell

Dulu, kalau kami murid2 sibuk buat karangan Pak Galus langsung ambil salah satu dr sekian banyak buku dlm tasnya utk dibaca. Tulisan tangan beliau indah sekali (huruf klasik.. tegak bersambung). Sama dengan huruf Pak Felix. Kalau kami murid2 mulai sibuk menggambar Pak Felix langsung ambil gitar dan memainkannya sambil bersenandung pelan. Dan saya mengagumi dua guru ini. Kedua guru ini pula yg mengiringi dengan gitar dan saxophone saat saya menyanyi di hari pernikahan saya 14 tahun lalu. Terima kasih Pak Armin sudh berbagi di blog ini. Ini sekelumit saja dari saya alumni jadul (Lulus 1989)����

Senang bisa ikut berbagi dan membangkitkan memori. Tabe.